コラム

3Dスキャナーが立体物を読み取る原理は?

特に製造業などの分野で3Dデータおよび3Dプリンターの活用が一般的になりつつある昨今では、3Dスキャナーにも関心が寄せられています。

3Dスキャナーがあれば、従来できなかった複雑な形状の製品の測定や検査が可能になるだけではなく、3Dプリンターと併せて活用することで、ラピッドプロトタイピングも実現することができるのです。

今後も幅広い分野での活躍が期待される3Dスキャナーですが、その原理を詳しく理解している方はそう多くはないのではないでしょうか。

この記事では、3Dスキャナー導入をお考えの方へ向けて、3Dスキャナーの基本原理や、測定原理の違いによる3Dデータの違いについて徹底解説していきます。

目次

3Dスキャナーの基本原理

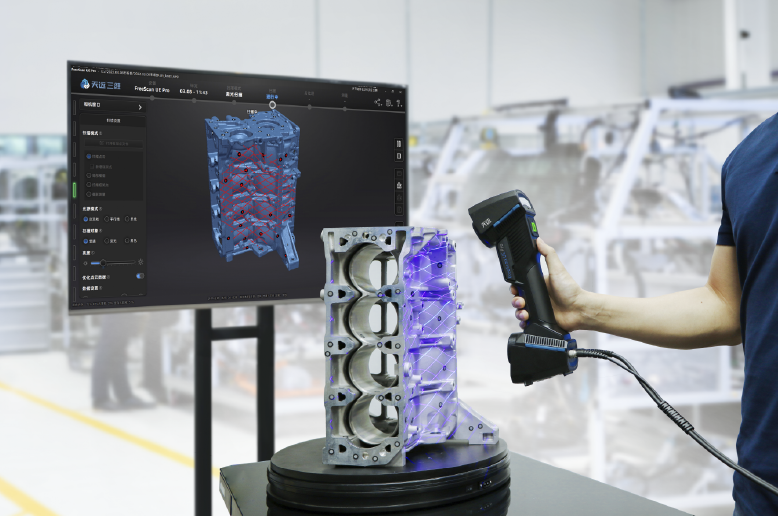

3Dスキャナーは、スキャン対象物に触ったり、光を活用したりすることで3次元の座標データを取得する装置です。

基本的にはスキャンを行い、スキャンデータをエクスポートするまでがスキャナーの役割。

スキャンの際、角度を変えた複数のショットをつなぎ合わせることで、できる限り穴のないデータを作成することも可能です。

また後述いたしますが、対象物の3次元座標を取得する際、方式によってスキャンできる対象物の大きさなどが異なります。

スキャンデータは点群もしくはメッシュデータどちらかでエクスポートされますが、目的によって点群もしくはメッシュデータを選択できるものも存在するため、その後のデータ活用に合わせて最適なデータ形式を選びましょう。

3Dスキャナーによって測定原理は異なる

3Dスキャナーには大きく分けて接触式、非接触式が存在し、非接触のスキャナーは、その中で方式がさらに枝分かれしています。

多種多様な3Dスキャナーが販売されている中で、対象物の測定に有効なスキャン方式を選ぶことが大切です。

ここからは、3Dスキャナーの代表的な方式について、各々の原理を詳しくご説明します。

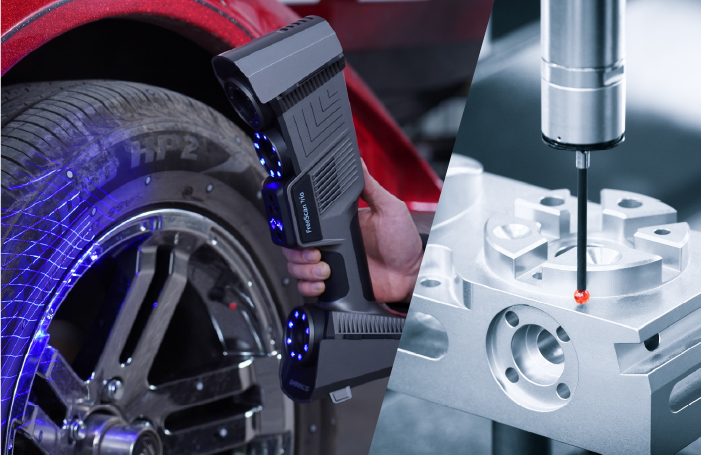

接触式3Dスキャナー

接触式3Dスキャナーとは、その名の通り、センサーやプローブ(探針)で対象物に接触し、その接触点の凹凸を測定、座標として取得する方式です。

接触式3Dスキャナーは古くからある方式ですが、接触式でしか測れない対象物もあるため、昨今でもよく利用されています。

また測定精度も、後にご紹介する非接触式よりも優れているものが多いのも特徴です。

しかし、測定に時間を要すること、大きな対象物の測定が困難であること、プローブが入り込めない入り組んだ形状の測定が難しい点はデメリットと言えます。

非接触式3Dスキャナー:レーザー光線方式

非接触式3Dスキャナーのレーザー光線方式は、近年注目を集めている方式です。

大きく分けて「三角法方式」「TOF(タイムオブフライト)方式」「位相差方式」とがあるため、各々について解説します。

・三角法方式

三角法方式とは、ラインレーザーを交差させた状態で対象物に照射し、その反射光をセンサーで取得した後、三角測量の原理を使って距離を計測する方法です。

高精度の計測が可能ですが、長距離の測定よりも、比較的近距離の範囲、もしくは小さい対象物の計測に適しています。

一方、次でご説明するTOF(タイムオブフライト)方式は、広範囲、および大きな対象物の測定が得意です。

・TOF(タイムオブフライト)方式

TOF(タイムオブフライト)方式とは、レーザーを対象物に発射し、そのレーザーが反射し返ってくるまでの時間を計測、また、スキャナーの移動方向からレーザーを発射した角度を算出し、このふたつの情報から3次元位置情報を求める方式です。

前項でも少し触れましたが、TOF(タイムオブフライト)は一般的に何百、何千メートルの距離を測定できることから、広範囲に及ぶ対象物、例えば建築物などの測定などに向いています。

・位相差方式

位相差方式とは、フェイズシフト方式とも呼ばれる方式です。

複数に変調させたレーザー光を照射し、対象物に当たって戻ってきた拡散反射成分の位相差により、対象物との距離を測定する方法になっています。

スキャナーの移動方向から照射した角度を算出し、距離と角度から3次元位置情報を求めることが可能です。

非接触式3Dスキャナー:パターン光投影方式

非接触式3Dスキャナーのパターン投影方式は、スキャナーに搭載されたプロジェクターから縞模様や二次元バーコードのようなパターン光を照射し、物体に投影します。

物体に投影されたパターンが凹凸によって変化する様をカメラで見ることで、3 次元の座標データをスキャンすることが可能です。

ハンディタイプや据え置きタイプなど、幅広い様式で採用されており、LEDを使用しているため人体に使用することができること、カラーのデータが取得できることが大きな特徴と言えます。

種類別の技術と適用分野

3Dスキャナーの測定方式は「接触式」と「非接触式」に大別され、それぞれに得意な分野があります 。スキャンしたい対象物の大きさや求める精度によって最適な一台は異なるため、方式ごとの特徴を理解しておくことが重要です 。

| 方式 | 測定方法 | 主な強み | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 接触式 | プローブ(探針)を対象物に直接接触させ、凹凸を測定 | ・非常に高い測定精度 ・ミクロン単位の精密測定が可能 | ・工業製品の品質検査など、高い精度が求められる場面 |

| 非接触式 | 対象物に触れずにスキャンを行う | ・測定時間が短い ・入り組んだ形状も測定しやすい | ・幅広い分野 |

| – レーザー方式 (三角法) | ラインレーザーと三角測量の原理を利用して測定 | ・高精度な計測が可能 ・比較的小さな対象物のスキャンに適している | ・小型製品の精密測定など |

| – レーザー方式 (TOF方式) | 照射したレーザーが反射して戻るまでの時間で距離を測定 | ・広範囲の測定が可能 ・大規模な対象物のスキャンに適している | ・建築物の測定など |

| – パターン光投影方式 | 縞模様の光を当て、その歪みをカメラで読み取り測定 | ・カラーデータも取得可能 ・人体に安全な光源 | ・医療、エンターテインメント、製品デザイン、デジタルツイン作成など |

測定原理の違いによる3Dデータの違い

大前提として、各方式によって取得できるデータに大きな差異はありません。

ただし、方式・価格帯によって精度や解像度は差異が生じますし、スキャン対象物の向き不向きがあります。

特に、対象物のマテリアルや大きさによって向き・不向きの違いが生じるのです。

例として、パターン投影方式は多くの場合LEDを使用しているため、黒色や反射するマテリアル、透明なマテリアルのスキャンは困難と言えます。

また黒色の対象物や、反射する対象物、透明な対象物をスキャンできるレーザー方式のスキャナーの場合でも、対象物の形や位置をスキャナーに認識させるための目安になるマーカーを貼り付ける必要があるのです。

マーカーを貼り付けることでスキャンできるマテリアルの幅が広がりますが、スキャンデータに穴があいてしまったり、マーカーを貼る・剥がすという時間がかかってしまったりしてしまう点が難点と言えるでしょう。

3Dスキャナーの活用事例3選

株式会社岸本鐵工所、3Dスキャナー導入で鋳物検査を効率化

株式会社岸本鐵工所は、受託鋳造部品の中間検査に3Dスキャナー「FreeScan UE Pro」と検査ソフトウェア「Geomagic Control X」を導入しました。これにより、従来4~6時間かかっていた検査工程が1時間に短縮され、検査工数を1/4に圧縮することに成功。納期遅延の解消と業務効率化を実現しました。高精度かつ高速なスキャン、簡単な操作性、優れたコストパフォーマンスが導入の決め手となり、今後は木型製作やリバースエンジニアリングへの活用も検討されています。

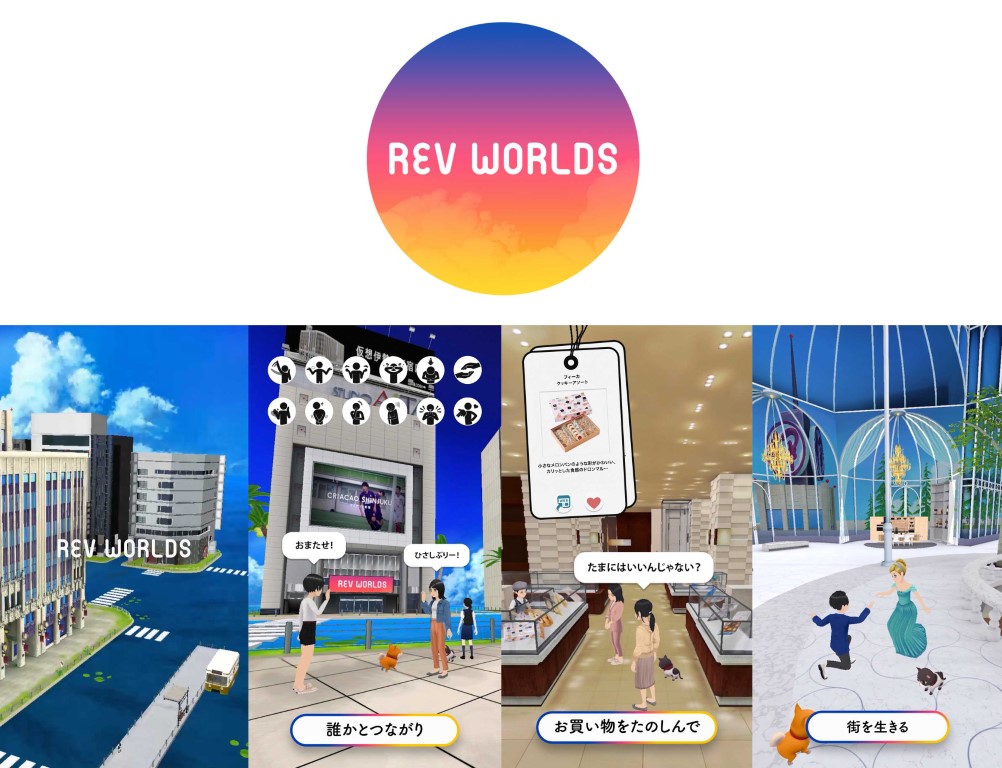

三越伊勢丹、3Dスキャナー導入でメタバース事業を加速

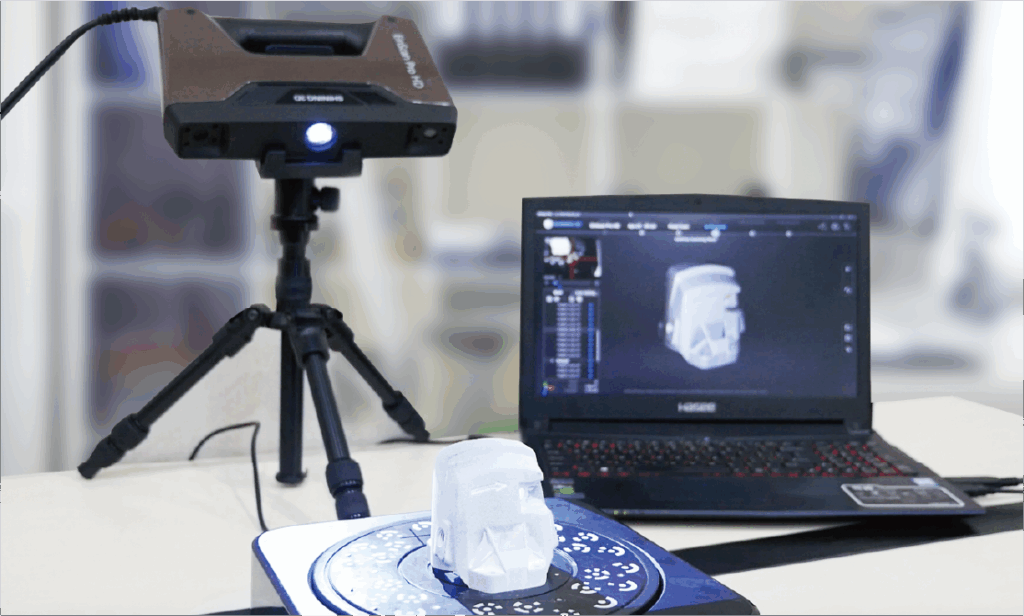

三越伊勢丹は、メタバースアプリ「REV WORLDS」の商品3DCG内製化のため、3Dスキャナー「EinScan Pro HD」を導入しました。これにより、多種多様な商品のスピーディーなCG化を実現し、大幅な業務効率化と外注コスト削減に成功。誰でも扱えるシンプルな操作性が内製化を加速させ、1点あたり15分でのCG制作も可能になりました。

apr、3Dスキャナーでレーシングカー開発を加速し旧車修理にも貢献

株式会社エー・ピー・アールは、レーシングカー開発と旧車修理に3Dスキャナー「EinScan HX」を導入。従来外注していた3Dスキャン作業を内製化し、10倍の効率向上と大幅なコスト削減を実現しました。これにより、開発期間を短縮し、製造が困難な旧車の部品も3Dプリンターで製作可能となり、レトロカー文化の維持・発展にも貢献しています。

最適なスキャナー選びなら、日本3Dプリンター株式会社がサポート!

スキャナーを選定するにあたってもっとも重要な判断基準は、「どのようなものを」「どの程度の精度・解像度で」「どれくらいの時間をかけてスキャンするか」です。

特にスキャン対象物が明確ではない場合、スキャナーの方式が選定できず、導入しても効果的な結果が得られないということもあり得るでしょう。

すべての対象物を1台のスキャナーで理想的にスキャンする、ということは現状では難しいため、まずはスキャン対象物を絞った上で、もっとも高精度に測定できる方式を選択することがおすすめです。

日本3Dプリンター株式会社には、3Dプリンティングはもちろん、3Dスキャニングにも精通したプロが多く在籍しております。

お客様の課題をともに模索し、最適な3Dスキャナーの提案でお客様のビジネスをサポート。

3Dスキャナーの導入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。以下バナーから、おすすめの3Dスキャナー情報をチェックしていただけます。こちらも合わせてご覧ください。