コラム

3Dレーザースキャナーとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説!

近年、建設業界や製造業、さらには文化財保護やエンターテイメント分野にまで、幅広いシーンで「3Dレーザースキャナー」の活用が急速に広がっています。迅速かつ高精度に3Dデータを取得できるこの技術は、業務効率の劇的な改善やDX推進の鍵として大きな注目を集めています。しかし、「具体的にどのような仕組みで動いているの?」「導入することでどんなメリットがあるのだろうか?逆にデメリットや注意点はないのだろうか?」といった疑問の声もよく耳にします。

本コラムでは、3Dレーザースキャナーの基本原理から、導入によって得られる多岐にわたるメリット、そして事前に把握しておくべきデメリットや選定のポイントまで、専門知識がない方にも分かりやすく徹底解説します。

目次

3Dレーザースキャナーとは?

「3Dレーザースキャナー」とは、物体に向けてレーザー光を発射し、反射光が戻ってくるまでの時間や位相を計測することで、その物体の距離や形状を高精度に測定する装置です。

カメラが2次元の写真で情報を記録するように、3Dレーザースキャナーは対象物の奥行き情報を含めた立体的な情報を、非接触で捉えることができます。

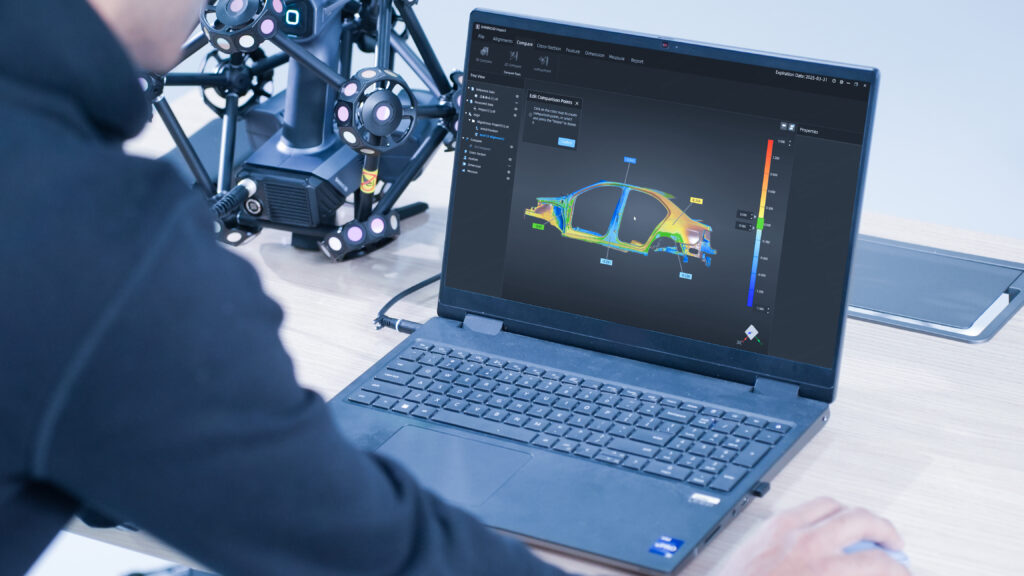

3Dレーザースキャナーによって得られた点群データは、専用のソフトウェアで処理することで、3Dモデルの作成、図面化、シミュレーション、経年変化の比較など、様々な形で活用され、業務の効率化、品質向上、新たな価値創造に貢献しています。

LiDAR(ライダー)との違い

LiDARは、「Light Detection and Ranging」の略です。簡単に言えば、「レーザー光を使って対象物までの距離や形状を計測する技術」そのものを指します。電波を使う「RADAR(レーダー)」の光(レーザー)版と考えると分かりやすいと思います。

LiDARは「技術の名前」であり3Dレーザースキャナーは「その技術を使った装置の名前」として使い分けられることが多いです。ただし、iPhoneに搭載されているセンサーを「LiDARスキャナ」と呼ぶように、両者の境界はあいまいになりつつあります。

3Dレーザースキャナーの仕組みを解説

3Dレーザースキャナーが、まるで魔法のように現実空間をデジタルデータに変換できるのは、一体どのような仕組みによるものなのでしょうか?その工程は大きく分けて、以下のようになっています。

1.レーザー光の照射と反射光の検出

スキャナーから対象物に向けてレーザー光が照射されます。照射されたレーザー光は対象物の表面で反射し、その一部が再びスキャナーの受光部に戻ってきます。

2.距離の測定

レーザー光が対象物に到達して戻ってくるまでの時間や、レーザー光の波長のズレ(位相差)を精密に計測することで、スキャナーから対象物表面の各点までの距離を瞬時に計算します。

3.3次元座標の算出

レーザー光を照射する際の水平方向と垂直方向の角度も精密に記録しています。ステップ2で算出した「距離」と、この「角度」情報を組み合わせることで、スキャナーを原点とした対象物表面の各点の3次元座標(X, Y, Z)を特定します。

4.データ取得

ここまでのプロセスは、あくまで「1点」の座標を決定するものです。実際のスキャンの際にはスキャナー本体が移動することで、レーザー光の照射方向を連続的に変化させます。これにより、まるで筆でなぞるように対象物全体をスキャンし、無数の点の3次元座標データを効率的に収集していきます。

5.点群データの生成

集められた膨大な数の3次元座標データの集合を「点群データ」と呼びます。この点群データが、対象物の形状を忠実に再現したデジタルモデルの基礎となります。

このように、3Dレーザースキャナーは「レーザーによる距離測定」「精密な角度制御」「高速スキャン」という複数の技術を高度に組み合わせることで、複雑な形状を持つ対象物を迅速かつ正確にデジタル化しています。

3Dレーザースキャナーの測定原理

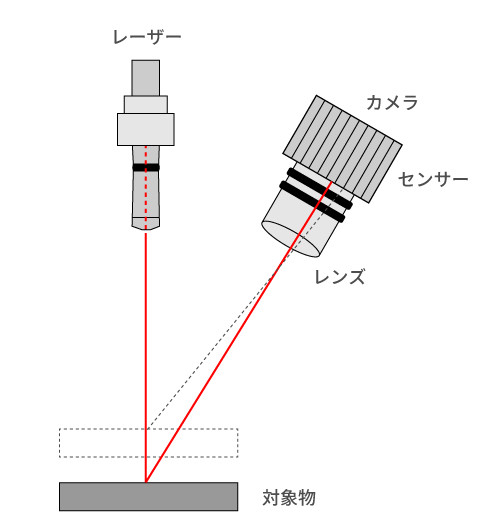

3Dレーザースキャナーの1種である光投影式3Dスキャナーは、主に「構造化光(Structured Light)方式」と呼ばれる原理を用いています。これは、プロジェクターとカメラを使った三角測量の一種です。

基本的な仕組みは以下のステップで構成されます。

1.パターン光の投影:

プロジェクターから、縞模様や格子状といった特定のパターンを持つ光(構造化光)をスキャン対象の物体に照射します。

2.パターンの歪みを撮影:

対象物の表面には凹凸や形状があるため、照射されたパターン光はその形状に応じて歪みます。例えば、平らな面ではパターンは直線ですが、球体では曲線状に歪みます。この歪んだパターンを、プロジェクターとは異なる位置に設置されたカメラで撮影します。

3.3D座標の計算(三角測量):

このスキャナーは、プロジェクターの位置、カメラの位置、そしてその2つを結ぶ距離(ベースライン)をあらかじめ正確に把握しています。

カメラで撮影された画像の「どこに、どのような歪みのパターンが映っているか」を解析することで、「三角測量の原理」を用いて、画像上のピクセルごとに対象物表面までの距離と3次元座標(X, Y, Z)を瞬時に計算します。

複数の異なるパターン光を高速で切り替えて投影・撮影し、それらの情報を組み合わせることで、より高精度な3Dデータを取得します(位相シフト法など)。

特徴

・高速スキャン: レーザー光が点を移動してスキャンする方式(レーザースポット方式)と異なり、一度の光の投影(面)で広範囲の3Dデータを一括取得できるため、非常に高速です。

・高解像度: カメラの解像度が高ければ、それに応じて非常に高精細な形状データを取得できます。

・用途: 主に中距離から近距離にある対象物(工業部品、文化財、顔や人体など)の高精細なスキャンに適しています。

関連リンク:3Dスキャナーが立体物を読み取る原理は?

3Dレーザースキャナーのメリット

3Dレーザースキャナーの導入は、従来の計測・測量方法と比較して、多岐にわたる恩恵をもたらします。その中でも、特に業務改善や生産性向上に直結する主要なメリットをご紹介します。

3Dレーザースキャナーのメリット

- ✓ 圧倒的な作業効率の向上と時間短縮

- ✓ 高精度かつ詳細な3次元データの取得

- ✓ 安全性の向上とコスト削減への貢献

圧倒的な作業効率の向上と時間短縮

広範囲の測量や複雑な構造物の計測には、多くの人員と長い時間が必要とされています。3Dレーザースキャナーを用いれば、1秒間に数万点から数百万点もの膨大な量のデータを自動で取得できます。人が立ち入れないような場所や、危険な高所でも、遠隔から安全かつ迅速にスキャンを実行できます。これにより、現場での作業時間を劇的に短縮し、プロジェクト全体の工期短縮にも大きく貢献します。従来数日かかっていた作業が数時間で完了するケースも珍しくありません。

高精度かつ詳細な3次元データの取得

3Dレーザースキャナーは、非接触で対象物の形状を高い精度で捉えることができます。これにより、人の手では測定が困難な複雑な形状や、文化財のように直接触れることが望ましくない対象物でも、そのディテールを正確にデジタルデータとして記録することが可能です。取得した高密度の点群データは、対象物の現状をありのままに再現するため、図面だけでは把握しきれない細かな凹凸や歪みなども明確に可視化できます。

安全性の向上とコスト削減への貢献

前述の通り建設現場やプラント設備など、危険が伴う場所での計測作業は常に課題でした。3Dレーザースキャナーを用いれば、危険区域への作業員の立ち入りを最小限に抑え、安全な場所から遠隔操作でデータを取得できます。これにより、事故のリスクを大幅に低減できます。また、高所作業のための足場設置が不要になったり、測量にかかる人件費を削減できたりと、間接的なコスト削減効果も期待できます。さらに、取得データの精度が高いため、設計との不整合による手戻りや修正作業の発生を防ぎ、プロジェクト全体のコスト効率を高めることにも繋がります。

3Dレーザースキャナーのデメリット

多くのメリットをもたらす3Dレーザースキャナーですが、導入や運用にあたってはいくつかの課題や注意点も存在します。事前にこれらのデメリットを理解しておくことで、より効果的な活用計画を立てることができます。

3Dレーザースキャナーのデメリット

- ✓ 導入・運用コストが高額になる場合がある

- ✓ 生成されるデータ容量が非常に大きい

- ✓ 測定環境や対象物の材質による制約

- ✓ 操作とデータ処理には知識・スキルが求められることも

導入・運用コストが高額になる場合がある

3Dレーザースキャナー本体は、機種や性能によって価格帯が大きく異なり、数百万円から数千万円クラスのものまであります。また、取得した点群データを処理・解析するための専用ソフトウェアや、大容量データを扱うための高性能なコンピューターも別途必要となることが一般的です。これらに加え、操作やデータ解析を行うための専門知識を持つ人材の育成や確保にもコストがかかる点を考慮に入れる必要があります。

生成されるデータ容量が非常に大きい

3Dレーザースキャナーは高密度な点群データを取得するため、1回のスキャンで生成されるデータ量は数ギガバイト(GB)から、場合によってはテラバイト(TB)級になることもあります。これほど大容量のデータを保存・管理するためには十分なストレージ容量が必要となり、データの転送や処理にも相応の時間がかかることがあります。効率的なデータ管理体制の構築が求められます。

測定環境や対象物の材質による制約

屋外での使用時、雨や霧、雪、強風といった悪天候は、レーザー光の反射やスキャナー本体の安定性に影響を与え、測定精度が低下したり、測定自体が困難になったりする場合があります。また、レーザー光を吸収しやすい黒色の物体、乱反射しやすい鏡面やガラスのような透明な物体、極端に光沢のある表面などは、正確なデータ取得が難しい場合があります。これらの対象物に対しては、事前のスプレー塗布などの対策が必要になることもあります。

操作とデータ処理には知識・スキルが求められることも

3Dレーザースキャナーを効果的に活用するためには、単にボタンを押してスキャンするだけでなく、適切なスキャン計画の立案(スキャンポイントの選定、解像度の設定など)や、取得した点群データの処理(ノイズ除去、位置合わせ、メッシュ化、モデリングなど)に関する専門的な知識やスキルを身につけることが重要です。これらの知識・スキルの有無によって、3Dスキャンデータの品質は大きく左右されます。信頼のおける販売店やメーカーから、使い方についてトレーニングを受講するなどして技能者を育成する、あるいは、スキャン対象の規模や難易度によっては高い技術を持つ専門業者へのアウトソーシングも検討するとよいでしょう。

3Dレーザースキャナーの価格相場

3Dレーザースキャナーの価格は、数十万円から数千万円と非常に幅広いです。価格は主に「タイプ(形状)」と「性能(精度や測定範囲)」によって大きく左右されます。

ハンディタイプ:

持ち運びが容易なハンディタイプは、比較的安価なモデルが多く存在します。ホビーユースや簡易的な測定向けのエントリーモデルでは10万円台から見つかりますが、業務用の高精度モデルになると100万円~500万円程度が相場です。

据え置きタイプ:

三脚などに固定して使用するタイプは、広範囲かつ高精度な測定を得意とします。測量や建設、プラント設備などの専門分野で使用されることが多く、価格帯も上がります。エントリーモデルで数百万円、ミドルレンジで700万円〜1,200万円、長距離測定や最高レベルの精度を誇るハイエンドモデルでは1,500万円〜数千万円にも達します。

価格差は、主に測定精度(誤差がどれだけ少ないか)、測定範囲(どれだけ遠くまで測れるか)、スキャン速度(1秒間に何点を測定できるか)などによって決まります。また導入の際は、本体価格だけでなく、データ取得後の処理を行う専用ソフトウェアの費用も用途別に考慮する必要があります。

対象リンク:3Dスキャナーとは?選び方とおすすめ機種を解説

3Dレーザースキャナーの導入事例

多様な分野で3Dレーザースキャナーがどう活用されているか、実際の導入事例を紹介します。

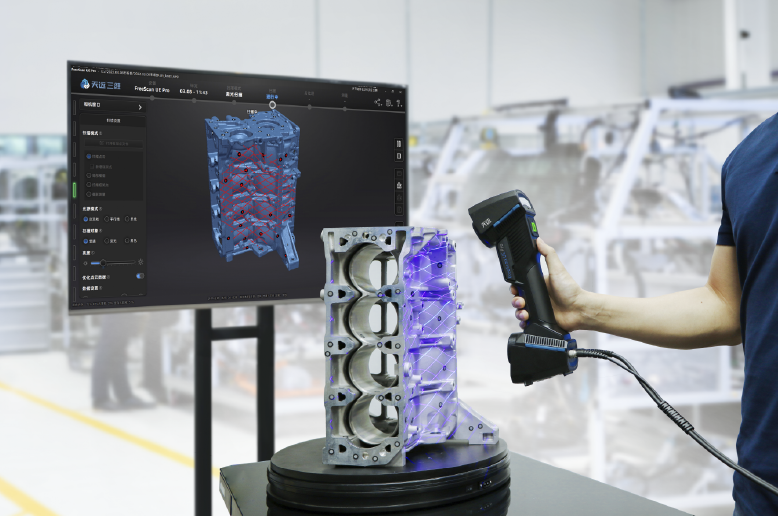

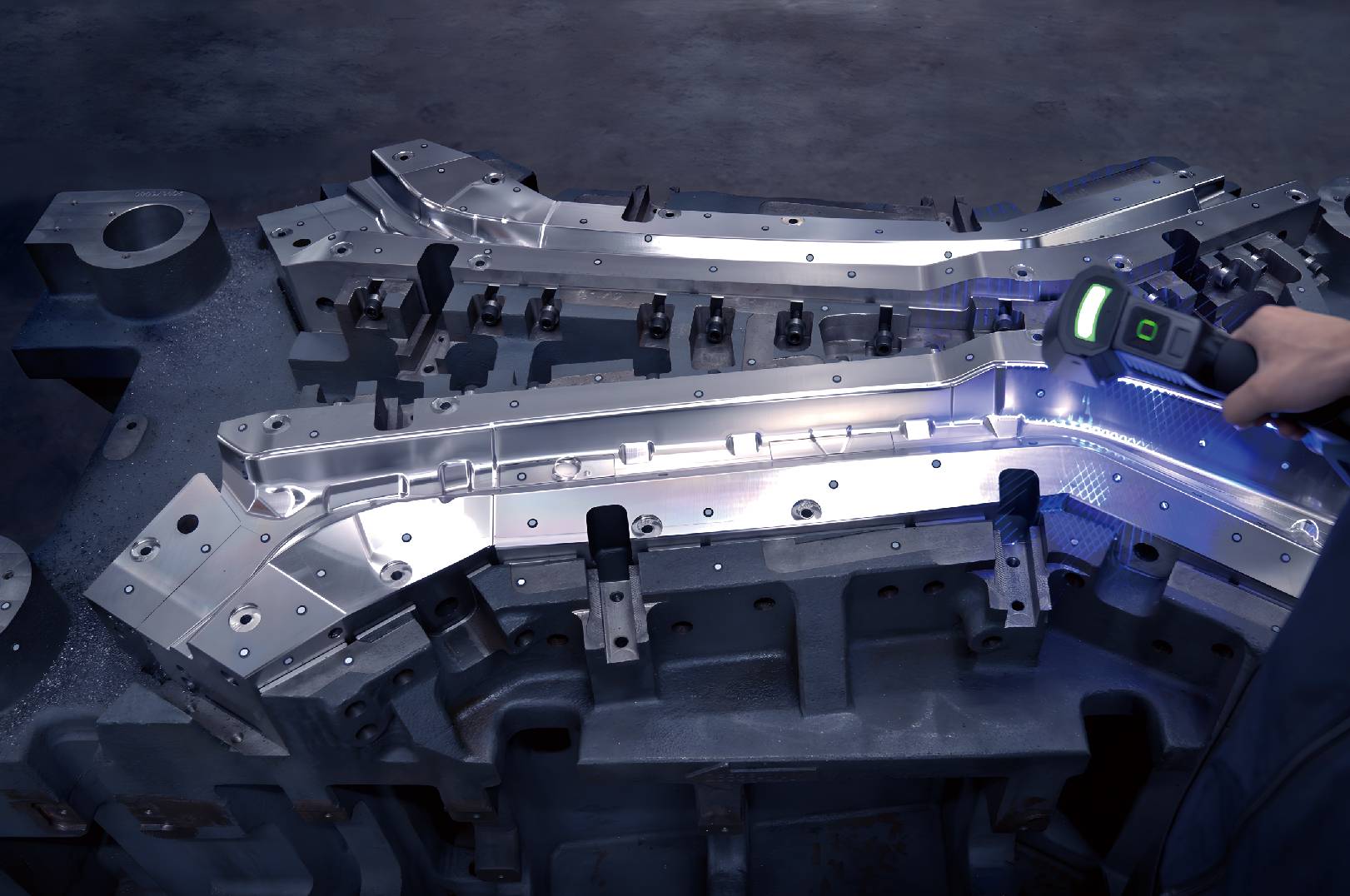

導入事例1:3Dスキャナを活用した鋳物検査 従来比1/4の検査工数で納期遅延防止に

鋳造部品メーカーの岸本鐵工所は、加工前素材の検査にハンディ型3Dレーザースキャナー「FreeScan UE Pro」を導入しました。従来、三次元測定機で4~6時間要していた検査が、新規導入後は約1時間で完了するようになりました。これにより検査工数を1/4に圧縮し、ボトルネックだった工程を改善、納期遅延の防止に成功しました。操作も簡単で、業務の属人化を防ぎ、効率的な分業体制も確立し、大幅な業務改善を達成しました。

導入事例2:効率的な3Dスキャンで、レーシングカーの開発を加速。そして、古い名車の修理も可能に

レーシングカー開発を手掛ける株式会社エー・ピー・アールは、空力開発用の風洞模型などの3Dスキャンをする際に従来は外注していましたが、納期(約1週間)とデータ処理の非効率性が課題でした。「EinScan HX」を導入してスキャンを内製化した結果、1日かかっていた作業が約1時間で完了するなど、作業効率が10倍以上向上しました。外注コストを削減し、開発スピードを大幅に加速させました。今後は、入手困難な旧車パーツの修理・製作への活用も進めています。

導入事例3:FreeScan Trak NovaがBracq Heritageのクラシックメルセデス・ベンツデザインのデジタル保存と修復をサポート

クラシックメルセデス・ベンツ修復専門のBracq Heritageは、廃版部品の復元や手作業での型板製作に課題を抱えていました。マーカーレスで大型の車体もスキャン可能な「FreeScan Trak Nova」を導入し、高精度な3Dデータを取得。これをリバースエンジニアリングに活用し、CNCマシンで型板を切断するなど、伝統技術とデジタルを融合させました。これにより、修復プロセスが大幅に高速化・高精度化し、作業効率の向上と忠実なパーツ復元を実現しています。

3Dレーザースキャナーを使用する際の注意点

3Dレーザースキャナーを使用する際には、その原理に起因するいくつかの注意点があります。

1.計測対象物の材質や色による影響

レーザースキャナーは、非接触で高精度な3Dデータ取得を可能にする強力なツールですが、その計測原理上、特定の対象物に対しては課題を抱えることがあります。

具体的には、光の反射率が極端に高い物体、例えば鏡面仕上げされた金属や高度に研磨された表面は、光が想定外の方向に反射してしまうため、正確なデータ取得が困難です。同様に、透明なガラスやプラスチックといった素材は、レーザー光が透過してしまうため、内部構造を読み取ることができず、表面データも不完全になりがちです。

さらに、極端に黒い物体、特に光を吸収しやすいマットブラックのような表面は、反射する光量が非常に少なくなるため、スキャナーのセンサーが十分な信号を受信できず、データ欠落やノイズ(不要な点群)の原因となります。これらの現象は、結果的に3Dモデルの精度低下や、後処理での修正作業の増加に繋がります。

このような計測が困難な対象物をスキャンする際には、現像スプレーやマットスプレーと呼ばれる特殊なコーティング剤を対象物の表面に塗布することで改善が見込めます。これにより、光沢のある表面をマット化し、透明な表面を不透明にし、黒い表面の反射率を適切に調整することで、レーザー光が均一に拡散反射されるようになります。この表面処理を行うことで、スキャナーは安定してレーザー光を受信し、高品質な点群データを取得することが可能になります。

2.対象物との適切な距離の確保

スキャナーにはそれぞれ最適な測定距離が設定されています。対象物に近すぎると、レーザーの入射角が浅くなりすぎてしまい、取得できる点群の密度が粗くなって精度が低下する可能性があります。逆に遠すぎても、レーザー光が拡散し、同様に精度が落ちます。高精度なデータを取得するためには、機器の仕様を理解し、対象物との適切な距離を保って設置・計測することが重要です。

よくある質問

3Dレーザースキャナーの導入を検討するうえでよく耳にする質問とその回答を一部ご紹介します。

3Dレーザースキャナーの価格は?

3Dレーザースキャナーの価格は、その種類、性能、精度、機能、メーカーなどによって非常に幅広く、一概に「いくら」と言うのは難しいです。安いものであれば数万円、高いものは数千万円と非常に幅広いです。

詳細はこちらへ:3Dレーザースキャナーの価格相場

3Dレーザースキャナーの精度は?

前述の価格帯によって精度を含めた機能もまちまちになります。中でも卓上型の固定式スキャナーが最も精度が高いとされており、ミクロン単位の精度を持つ機種もあります。

3Dレーザースキャナーの計測時間はどのくらいかかる?

複数種類ある3Dスキャナーの中でもデータ取得スピードはハンディタイプのものが優れています。A4サイズほどの画角に収まるものであればほんの数秒でデータ取得が可能です。

まとめ

ここまで「3Dレーザースキャナーとは何か?」という基本的な疑問を基に多角的に解説してきました。3Dレーザースキャナーは建設、製造、測量、文化財保護など、すでに幅広い分野でDX推進の切り札として導入が進んでいます。3Dレーザースキャナー技術は、今後も進化を続け、より多くの現場で「なくてはならないツール」としての地位を確立していくことでしょう。

これからの活用に重要なのは、3Dレーザースキャナーの特性を正しく理解し、自社の目的や課題に合わせて最適な機種を選定し、運用体制を整えることです。価格や精度、計測時間は機種によって大きく異なるため、本コラムで触れた情報を参考に、具体的な導入計画を検討されることをおすすめします。以下バナーから、おすすめの3Dスキャナー情報をチェックしていただけます。こちらも合わせてご覧ください。