コラム

3Dスキャナーと3Dプリンターを組み合わせるメリットは?手順やそれぞれの仕組みを紹介

「手元にあるこの部品を複製したい」「オリジナルの製品にぴったり合うカスタムパーツを作りたい」と考えたことはありませんか?かつては専門的な知識や高価な機材が必要だったものづくりが、3Dスキャナーと3Dプリンターの登場によって、より手軽で身近なものになりつつあります。

3Dスキャナーで現実の物体をデジタルデータ化し、そのデータを3Dプリンターで立体物として出力する。この2つの技術を組み合わせることで、ものづくりの可能性は飛躍的に広がります。

本コラムでは、3Dスキャナーと3Dプリンターそれぞれの仕組みの基本から、この2つを組み合わせることで生まれる具体的なメリット、そして実際にデータ化から造形までを行う手順を分かりやすく解説します。ものづくりの効率化や新しいビジネスチャンスを探している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

3Dスキャナーとは?

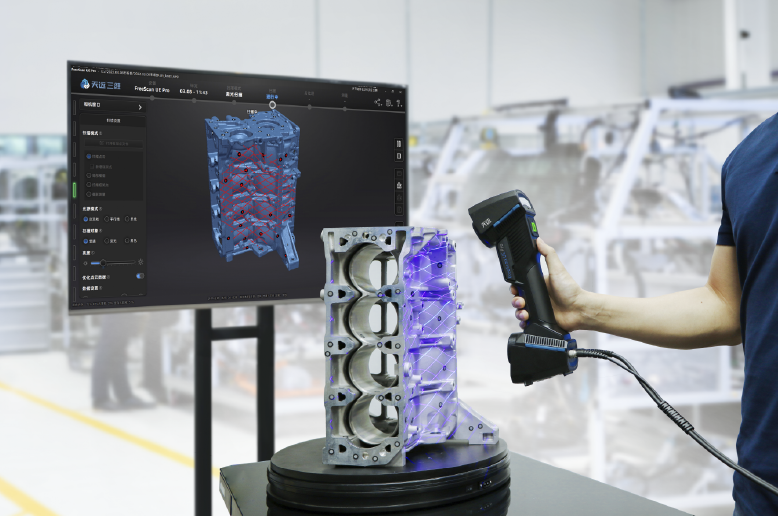

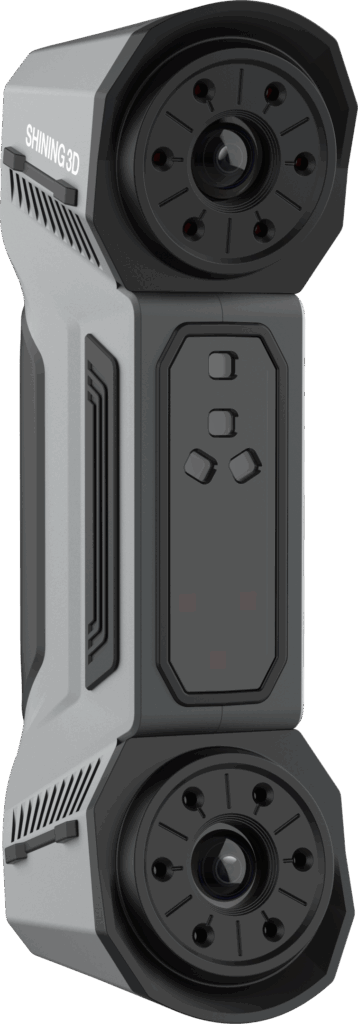

3Dスキャナーとは、現実世界に存在する物体の形状を、レーザー光やパターン光を照射することによって読み取り、コンピューター上で扱える3次元のデジタルデータ(3Dデータ)に変換する装置です。

従来の測定器が「点」や「線」で寸法を測るのに対し、3Dスキャナーは対象物全体の形状を「面」として捉え、数百万から数千万もの点の集合体(点群データ)として取得します。これにより、複雑な曲面や自由形状を持つ対象物でも、その形状を正確にデジタル化することが可能です。

測定の仕組み

3Dスキャナーの測定方式は、大きく「接触式」と「非接触式」に分けられますが、現在主流となっているのは非接触式です。非接触式の中でも、代表的な2つの方式を紹介します。

・光切断法

対象物に線状のレーザー光を照射し、その反射光をカメラで撮影します。レーザーが物体の表面でどのように歪むかを三角測量の原理で計算し、物体の断面形状を特定します。対象物全体をスキャンすることで、断面形状のデータを繋ぎ合わせ、立体的な3Dデータを生成します。高精度な測定が可能で、工業製品の検査などによく用いられます。

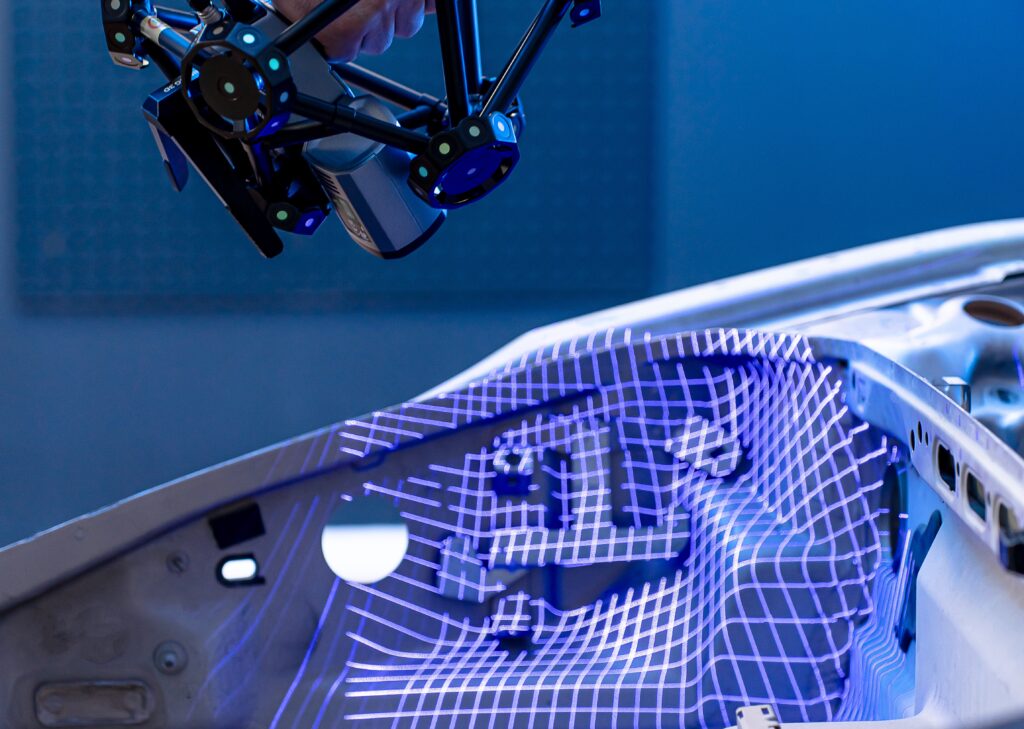

・パターン光投影法

プロジェクターから縞模様などのパターン光を対象物に投影し、その歪みをカメラで撮影して3D形状を算出します。一度に広範囲を測定できるため、高速なスキャンが可能です。文化財のデジタルアーカイブや、人体のような動く可能性のある対象物のスキャンにも適しています。

測定が難しい材質や形状

高精度な3Dスキャナーですが、光の反射を利用する原理上、測定が苦手な対象物も存在します。

・透明なもの

ガラスやアクリルのように光が透過してしまう物体は、レーザー光やパターン光が正しく反射されず、形状を認識することが困難です。

・光沢が強いもの

鏡面や磨かれた金属のように光を強く反射する物体は、光が乱反射してしまい、ノイズが多く発生する原因となります。

・黒色のもの

黒い物体は光を吸収する性質があるため、スキャナーが照射した光が戻ってこず、データが取得しにくい場合があります。

・非常に細かい形状や奥まった部分

スキャナーの光が届かない、またはカメラで認識できない細かな隙間や内部構造は測定できません。

これらの対象物をスキャンする際は、表面に専用の現像スプレー(パウダースプレー)を吹き付けて光の反射を均一にすることで、測定精度を向上させることができます。

3Dプリンターとは?

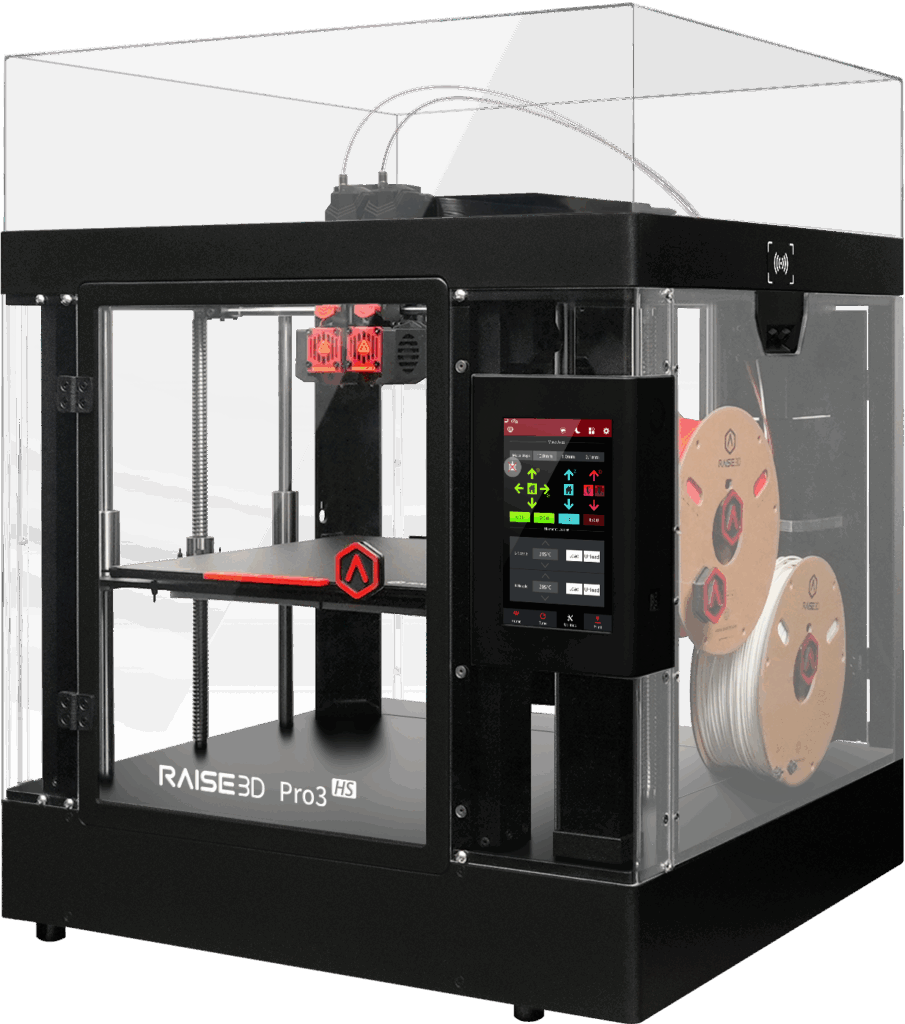

3Dプリンターとは、3D CADや3Dスキャナーで作成された3Dデータを元に、樹脂や金属などの材料を一層ずつ積み重ねて、立体物を造形する装置です。「積層造形装置」とも呼ばれます。

金型などを必要とせず、データさえあれば複雑な形状でも短時間で製作できるため、試作品の製作から、治具、カスタムパーツ、最終製品の製造まで、幅広い用途で活用されています。

仕組み

3Dプリンターには様々な造形方式がありますが、代表的な3つの方式を紹介します。

・材料押出方式(FFF)

熱で溶ける樹脂をノズルから押し出し、一層ずつ積み重ねていく方式です。安価な家庭用モデルから業務用まで幅広く普及しており、最も一般的な方式と言えます。

・光造形方式(SLA/DLP)

液体状の紫外線硬化樹脂に紫外線を照射し、一層ずつ硬化させて積み重ねていく方式です。非常に高精細な造形が可能で、フィギュアの原型や精密部品の試作などに用いられます。

・粉末焼結方式(SLS)

粉末状の材料にレーザーを照射して焼結させ、一層ずつ固めていく方式です。造形後にサポート材を除去する必要がなく、強度が高い造形物を作れるため、機能的な試作品や最終製品の製造にも利用されます。

3Dスキャナーと3Dプリンターを組み合わせるメリット

3Dスキャナーと3Dプリンターを組み合わせることで、相乗効果が生まれ、ものづくりの可能性が大きく広がります。

・リバースエンジニアリングの実現

現物はあるものの設計図面がない製品を3Dスキャンし、そのデータを元に3D CADで設計図を復元したり、改良を加えたりすることができます。廃盤になった機械部品の復元や、競合製品の分析などに活用できます。

・現物からのレプリカ製作

既存の物体をスキャンし、全く同じ形状のものを3Dプリンターで複製できます。貴重な文化財のレプリカを作成して展示したり、破損した部品の代替品を製作したりと、時間とコストを大幅に削減できます。

・カスタムパーツや治具の製作

既存の製品や身体の一部などをスキャンし、それに完璧にフィットするオーダーメイドのパーツや、生産ラインで使う専用の治具などを簡単に設計・製作できます。医療分野での義肢や装具の製作にも応用されています。

・開発・設計サイクルの短縮

試作品を手作業で作る代わりに、3Dスキャンと3Dプリンターを活用することで、形状の検討や検証を迅速に行えます。設計変更にも柔軟に対応でき、開発全体のスピードアップに繋がります。

3Dスキャナーのデータを3Dプリンターで造形する方法

実際に3Dスキャナーで読み取ったデータを3Dプリンターで出力するまでの、基本的な流れは以下の通りです。

1.3Dスキャン

対象物を3Dスキャナーでスキャンし、形状データを取得します。この時点のデータは、無数の点の集まりである「点群データ」です。

2.データ編集・修正

専用のソフトウェアを使い、点群データからポリゴン(多角形)で構成される「メッシュデータ」(STL形式などが一般的)に変換します。スキャン時に発生したノイズの除去や、データが欠けてしまった部分(穴)を埋める修正作業を行います。

3.スライス処理

作成したSTLデータを、3Dプリンターで読み込める形式に変換します。スライスソフトと呼ばれるソフトウェアを使い、3Dモデルを積層する一層ごとの断面データ(G-code)に変換(スライス)します。この時、造形物の向きや密度、サポート材の有無なども設定します。

4.3Dプリント

スライスしたデータを3Dプリンターに転送し、造形を開始します。造形が完了したら、必要に応じてサポート材の除去や、表面の研磨などの後処理を行います。

3Dスキャナーを活用するメリット

3Dプリンターとの組み合わせ以外にも、3Dスキャナー単体を活用することで、様々なメリットが得られます。

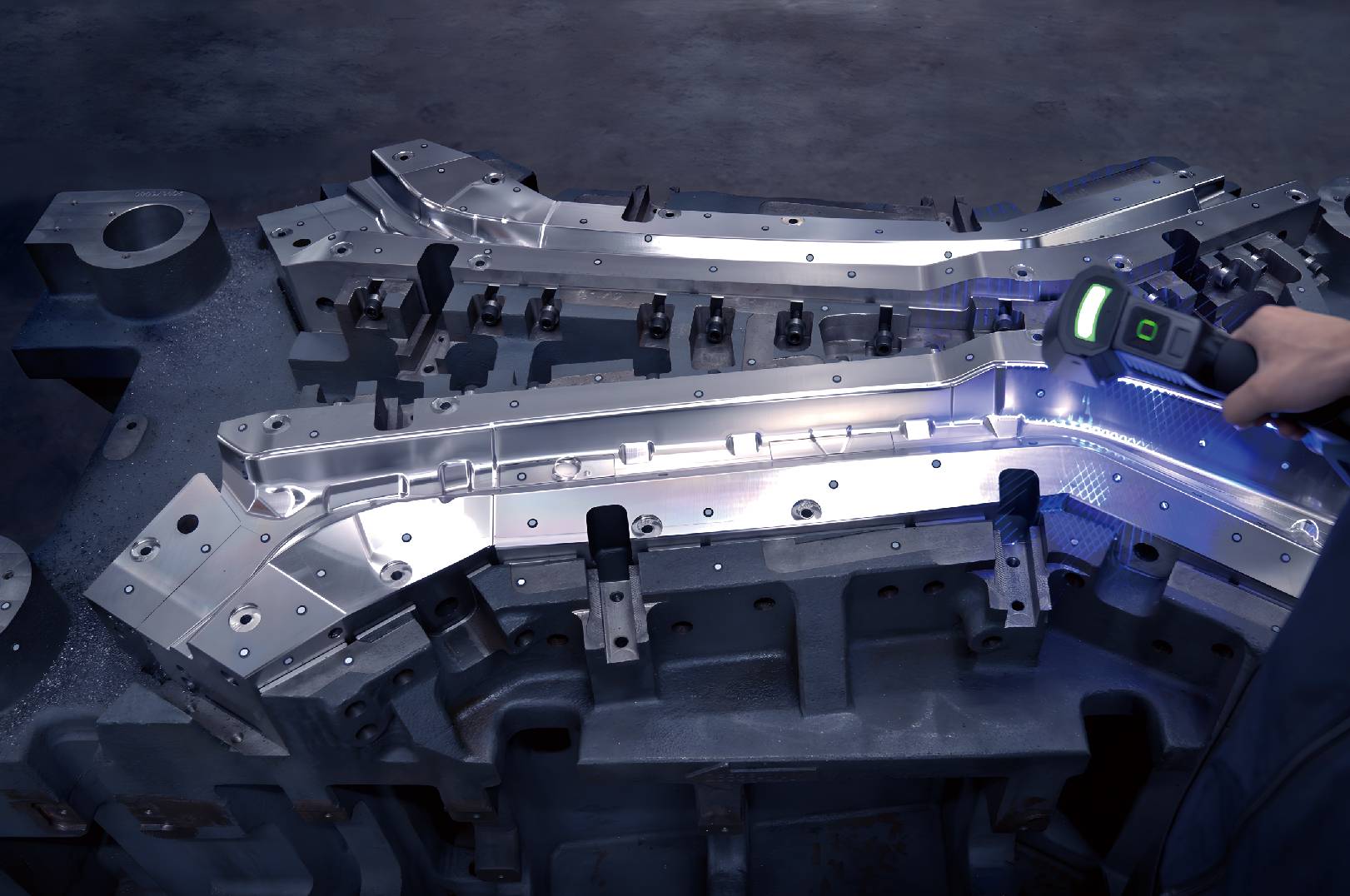

・品質管理・検査の高度化

製造した部品を3Dスキャンし、元の3D設計データと重ね合わせることで、寸法誤差や歪みを色分けして可視化できます。これにより、従来は測定が困難だった複雑な形状の製品でも、迅速かつ正確な品質検査が可能になります。

・文化財のデジタルアーカイブ化

寺社の彫刻や仏像、出土品といった貴重な文化財を3Dデータとして保存できます。これにより、万が一の災害や経年劣化による破損・紛失に備えるとともに、研究や教育、コンテンツ活用など、その価値を未来永劫に伝えていくことが可能になります。

・シミュレーション・解析への応用

現実の物体の形状を正確にデータ化できるため、そのデータを活用して強度解析や流体解析といった高度なシミュレーションを行うことができます。製品の性能向上や、問題点の早期発見に繋がります。

3Dスキャナー市場の将来性

3Dスキャナーの市場は、近年急速に成長を続けています。市場調査会社のレポートによれば、世界の3Dスキャナー市場は今後も年平均成長率(CAGR)で高い成長が見込まれており、その市場規模は拡大の一途を辿ると予測されています。

この成長の背景には、製造業における品質管理の高度化や、リバースエンジニアリングの需要増加、医療分野での個別化医療の進展、さらにはエンターテインメントや建設分野での活用拡大などがあります。

また、技術革新によるスキャナー本体の高性能化、小型化、そして低価格化が進んでいることも、市場拡大を後押しする大きな要因です。かつては一部の大企業や研究機関でしか導入できなかった3Dスキャナーが、中小企業や個人でも導入しやすくなり、その活用シーンは今後ますます広がっていくでしょう。

まとめ

3Dスキャナーと3Dプリンターを組み合わせることで、ものづくりの可能性は飛躍的に広がります。現物をデータ化してそのまま出力できるこの連携は、単なる複製にとどまらず、リバースエンジニアリング、個別対応製品、試作スピードの向上など、設計・製造プロセスそのものを進化させる力を持っています。

この本コラムでは、両技術の仕組みや特徴、具体的な活用手順、さらには将来的な展望までをご紹介しました。導入にあたっては、自社の目的や用途に応じたスキャナー・プリンターの選定が重要です。

もし導入に関してお悩みやご相談があれば、ぜひ専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。実機デモや用途別の機種提案など、導入から運用までをトータルでサポートいたします。以下バナーから、おすすめの3Dスキャナー情報をチェックしていただけます。こちらも合わせてご覧ください。